Тренды web-разработки в 2025 году

Тренды web-разработки в 2025 году

Проблема в том, что пока современные тренды в разработке меняют правила игры, подходы к созданию сайтов у многих компаний не меняются. В результате бизнес платит не за рост — а за исправление ошибок, допущенных на старте.

Мы написали этот материал не для разработчиков. Он — для тех, кто принимает решения: маркетологов, продукт-менеджеров, владельцев бизнеса. Чтобы вы могли не просто запустить сайт, а выбрать техническое решение, которое выдержит масштаб, адаптацию и быстрые изменения.

Разберём, какие современные тренды в веб-разработке действительно работают в 2025 году, какие подходы устарели, и как сделать так, чтобы сайт не пришлось переписывать через год.

В этой статье:

- какие архитектурные и технологические ошибки чаще всего мешают росту;

- какие решения позволяют сайту оставаться актуальным 3–5 лет;

- и почему технологичность — не про фреймворки, а про контроль над будущим вашего продукта.

Почему бизнесу важно думать о технологичности уже на этапе брифинга

Бизнес часто исходит из понятной логики: “я не айтишник, я не должен разбираться в технологиях”. Тут не поспоришь. Но есть важное уточнение: не разбираться — ок, но не учитывать — дорого.

Вы можете не знать, что такое SSR, CI/CD или JAMstack. Но если подрядчик выберет за вас устаревший стек, это отразится не на абстрактных айти-процессах, а в вашем P&L. Через год вы будете платить не за развитие, а за исправление.

Добавьте сюда скорость изменений: новые рантаймы, сборщики, архитектурные практики вроде API-first или headless-first появляются ежеквартально. Понимать их в деталях не обязательно. Достаточно одного: от них зависит то, насколько гибко и быстро вы сможете адаптироваться к новым задачам.

Что мешает сайту расти в 2025 : типовые ошибки в архитектуре и технологиях

Технологии действительно устаревают. Но куда чаще сайты ломаются не потому, что прошло три года, а потому что изначально они были собраны без запаса гибкости. Всё работает — пока не появляются новые требования. И вот тут начинаются настоящие проблемы.

Ниже — ключевые технологические ловушки, которые на старте кажутся нормальными решениями.

«Мёртвая» архитектура: почему 70% сайтов морально устаревают через 1.5–2 года

Сайт может выглядеть прилично, быстро открываться и даже нормально продавать. Пока не придёт момент, когда нужно:

- добавить новую логику доставки;

- подключить внешнюю систему учёта;

- перевести структуру под SEO в другой стране.

И тут выясняется, что вся логика завязана внутри шаблонов, обновить фронт — значит менять бэк, API нет и чтобы реализовать самую простую интеграцию, нужно разбирать половину проекта. Это и есть мёртвая архитектура. Она не ломается. Она просто не даёт двигаться.

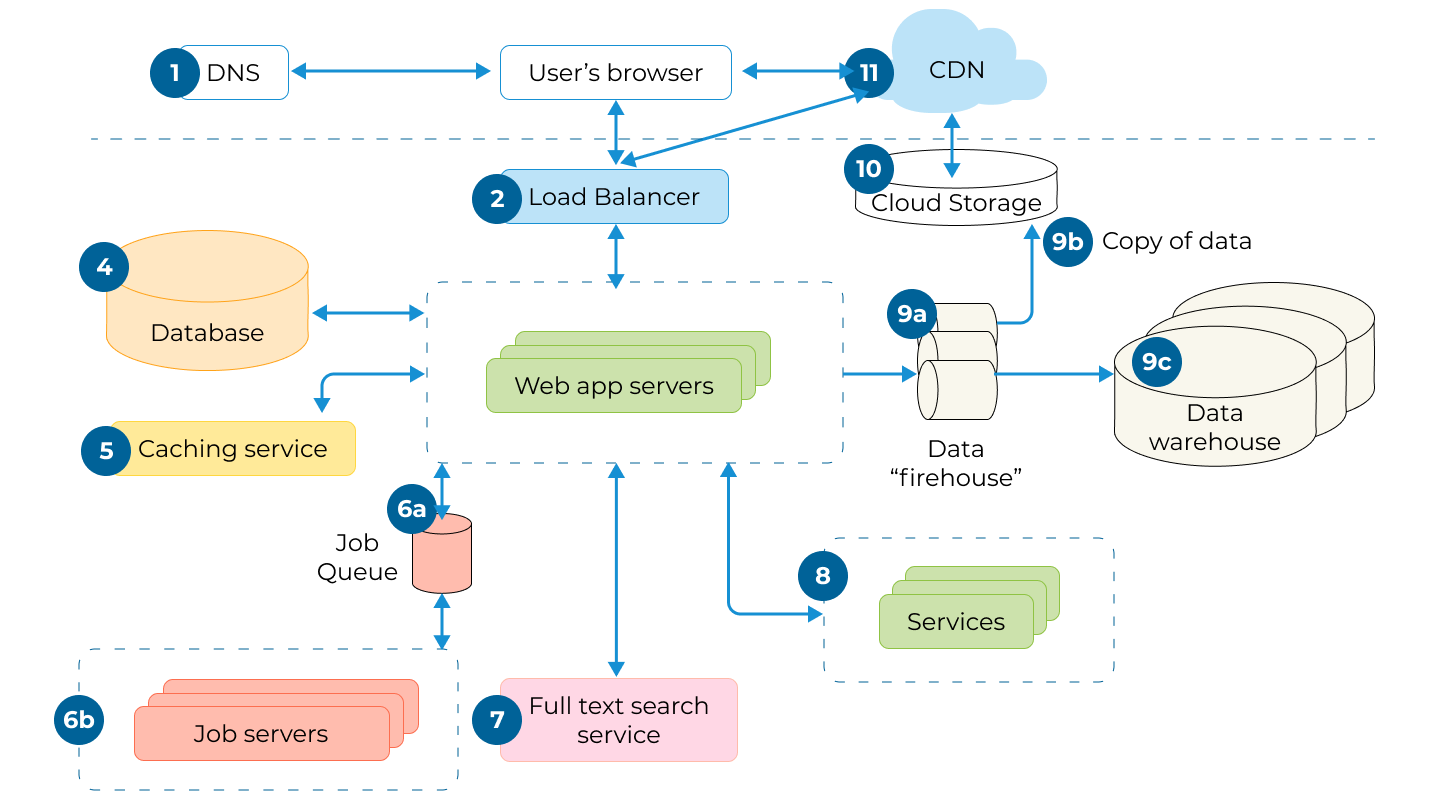

Что бизнес должен понимать про архитектуру:

В техническом смысле архитектура — это способ организации кода и логики. Но для бизнеса это, прежде всего, ответ на вопрос: сможете ли вы расти без переделки всего с нуля.

Вот что стоит за «архитектурой» на практике:

- Сможете ли вы подключить внешние сервисы (CRM, ERP, AI);

- Можно ли добавить новый сценарий (например, «самовывоз с подтверждением») без переделки всего сайта;

- Получится ли вынести один модуль (например, блог) на отдельный стек и развивать его независимо.

Признаки слабой архитектуры:

- Никакой документации по API: никто (включая тех, кто писал) не понимает, как с этим работать;

- Контент зашит в шаблоны: нельзя подключить маркетинговую систему без переработки фронта;

- Фронт и бэк связаны напрямую: обновить логику = затронуть интерфейс, и наоборот;

- Любое обновление делается вручную через FTP.

Кейс из жизни. Компания запускает сайт на самописной CMS. Всё работает. Через 10 месяцев — план подключить маркетплейсы. Оказывается, ни API, ни документированной схемы — нет. Всё завязано на базе данных и шаблонах. Результат: минус $10 000 и три месяца, чтобы «почти заново» написать бэкенд.

Это не исключение. Это типовая цена ошибки в архитектуре. Так что точно можем сказать: один из важных трендов в web-разработке 2025 года — это не выбор между фреймворками, а грамотное проектирование архитектуры.

Примитивный стек = ограниченный рост

На старте всегда хочется просто, быстро и без лишних расходов. И это логично: когда нужно показать сайт на конференции, протестировать идею или выкатиться под рекламу — важен быстрый результат.

Именно поэтому сегодня многие бизнесы начинают с примитивного стека: простые CMS, готовые темы, плагины «из коробки». Это может быть Tilda, Joomla или, знакомый многим, WordPress.

Вообще WordPress — одна из самых популярных CMS в мире. И мы понимаем почему: она кажется понятной, доступной, с огромным количеством шаблонов и плагинов. Почти каждый второй клиент, приходящий к нам, начинает с фразы: «Сделайте на WordPress, чтобы было быстро и без сложностей».

И да — мы готовы работать с WordPress, если это действительно оправдано под задачи проекта. Но чаще всего — не рекомендуем. Просто потому что знаем, чем заканчивается такой выбор через 6–12 месяцев: тормозами, ограничениями, нестабильностью, потерей гибкости — и перезапуском системы с нуля.

Причина в том, что «быстро и просто» работает только до первой реальной задачи. Подключить CRM, внедрить аналитику, провести A/B-тест, локализовать структуру под другой регион — и платформа начинает сопротивляться. Всё, что казалось плюсом на старте, оборачивается техническим долгом. Особенно это касается WordPress: он действительно удобен на старте — и почти всегда мешает двигаться дальше.

Поэтому давайте так. Ниже мы объясним, почему в 2025 году мы почти не работаем с WordPress и ему подобными CMS. Что в них не так — с точки зрения архитектуры, развития и реальных бизнес-задач.

Почему мы почти не работаем с WordPress и ему подобными CMS

Архитектура, не рассчитанная на современный web

WordPress — это монолит, унаследованный из эпохи 2000-х. Тогда не было фронтенд-фреймворков, API-first подходов, CI/CD и edge-инфраструктур.

- Презентационный слой (вёрстка) переплетён с бизнес-логикой (PHP-функции);

- Нет разграничения между фронтом и бэком — всё на одном сервере, всё в одном флаконе;

- Архитектура плохо дружит с современными форматами разработки.

Что это значит для бизнеса:

Когда дело доходит до реальных задач — подключить CRM, внедрить аналитику, запустить новый тип страниц, провести A/B тест — оказывается, что сделать это можно… но больно, долго и нестабильно.

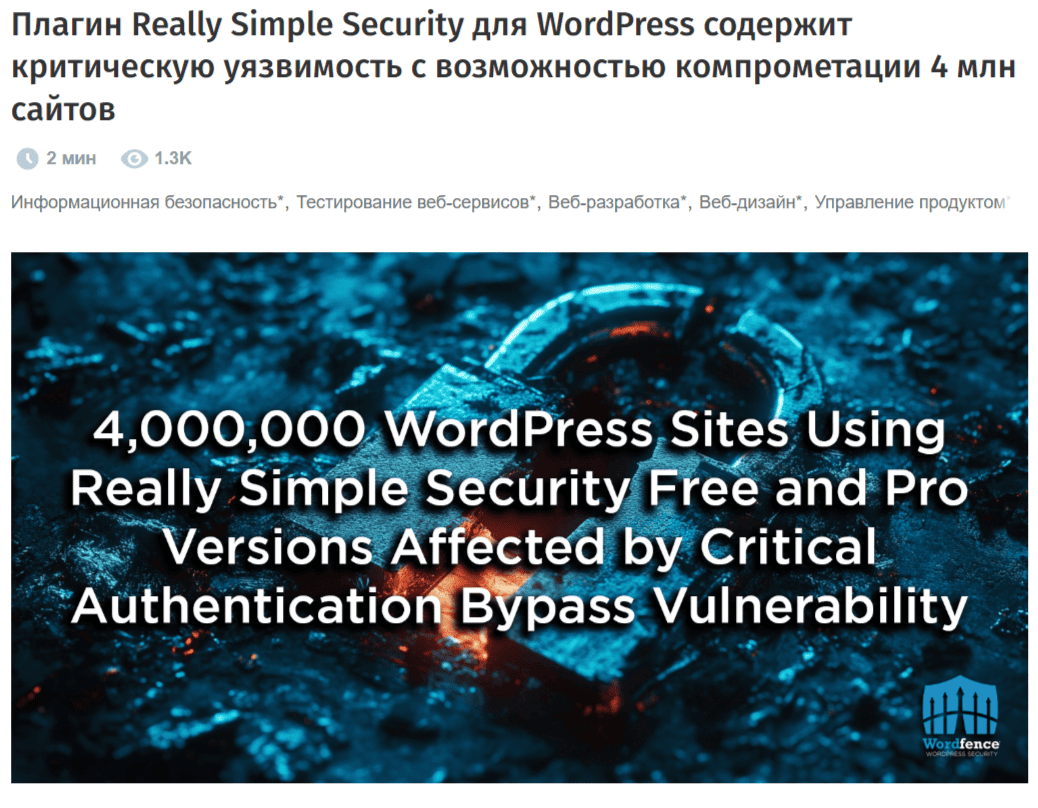

Безопасность на свой страх и риск

Согласно отчёту Patchstack за 2025 год, в 2024 году было выявлено 7 966 уязвимостей в экосистеме WordPress. И чаще всего проблема лежит в плагинах:

- Тысячи сторонних плагинов с разным качеством кода;

- Отсутствие изоляции: один уязвимый модуль может положить весь сайт;

- Нет DevOps-инфраструктуры: нет rollback, логирования, проверки изменений;

- Часто — устаревшие версии PHP и конфигурации, которые никто не обновляет.

Для бизнеса это не просто “неприятность”. Это утечка данных, блокировка хостинга, штрафы и серьёзные репутационные риски, особенно если вы работаете в B2B.

Плагины: больше — хуже

Вообще, в целом, плагины — это главная сила и главная слабость WordPress. Один добавляет фильтр в каталоге. Другой — форму обратной связи. Третий — SEO-настройки. Все работают… до обновления.

И тут начинается:

- обновили один плагин — поломалась верстка

- откатили — перестал работать другой;

- часть логики пропала;

- стили съехали;

- поиск ломается на мобильном.

В итоге любое масштабирование, A/B тестирование или настройка кастомной логики превращается в итеративный фикс багов. И в какой-то момент проще сделать новый сайт — на другом стеке.

Самое главное: WordPress не растёт вместе с продуктом

Сайт на WP с виду может быть современным. Но стоит добавить кастомную воронку продаж, интеграцию с CRM, динамическую логику по сегментам или headless-архитектуру — и система начинает сопротивляться. Нужен реактивный фронт — приходится делать сложные костыли. Хотите подключить ERP или BI — придётся либо переписывать, либо отказываться.

Что это значит для бизнеса:

У вас не сайт, а коробка с ограничением роста. Скорость разработки — медленная. Возможности масштабирования — ограничены. Модернизация через год = рефакторинг всего.

Мы не считаем, что WordPress — это зло. Эта CMS до сих пор работает во множестве проектов по всему миру — и вполне успешно, если задача ограничивается созданием простых решений. Но если ваш бизнес-план включает развитие, масштабирование и быстрые итерации — WordPress начинает мешать. Уже через 6–12 месяцев привычный стек становится узким горлышком: внедрение новых функций тормозится, архитектура трещит под кастомными запросами, а попытка доработки превращается в нескончаемый рефакторинг.

Именно поэтому мы всегда отталкиваемся от другого принципа: технологии — не про “быстро собрать”, а про “не жалеть через год”. Если вы закладываете в продукт гибкость, масштабируемость и независимость от конкретных разработчиков — он дольше живёт, дешевле развивается и не требует перезапуска после первого же витка роста.

То же касается и мобильного контекста: оптимизация мобильных приложений и адаптивной веб-инфраструктуры сегодня идут рука об руку.

7 решений, которые сделают ваш сайт актуальным на 3–5 лет

Если вы тоже смотрите на проект не как на разовую акцию, а как на цифровой актив, который будет развиваться вместе с бизнесом — важно сразу строить его на современной технологической базе. Ниже мы собрали 7 решений, которые мы считаем ключевыми. Это не просто тренды. Это фундаментальные подходы, которые уже доказали свою эффективность в реальных продуктах. Они позволяют запускаться быстро, меняться гибко и масштабироваться без боли.

Адаптивный фронтенд + микрофронтенды

В классическом подходе весь фронтенд — это один сплошной блок. Любое изменение тянет за собой весь интерфейс. Микрофронтенды решают эту проблему: они позволяют разбивать интерфейс на независимые модули — корзина, личный кабинет, каталог — каждый живёт своей жизнью.

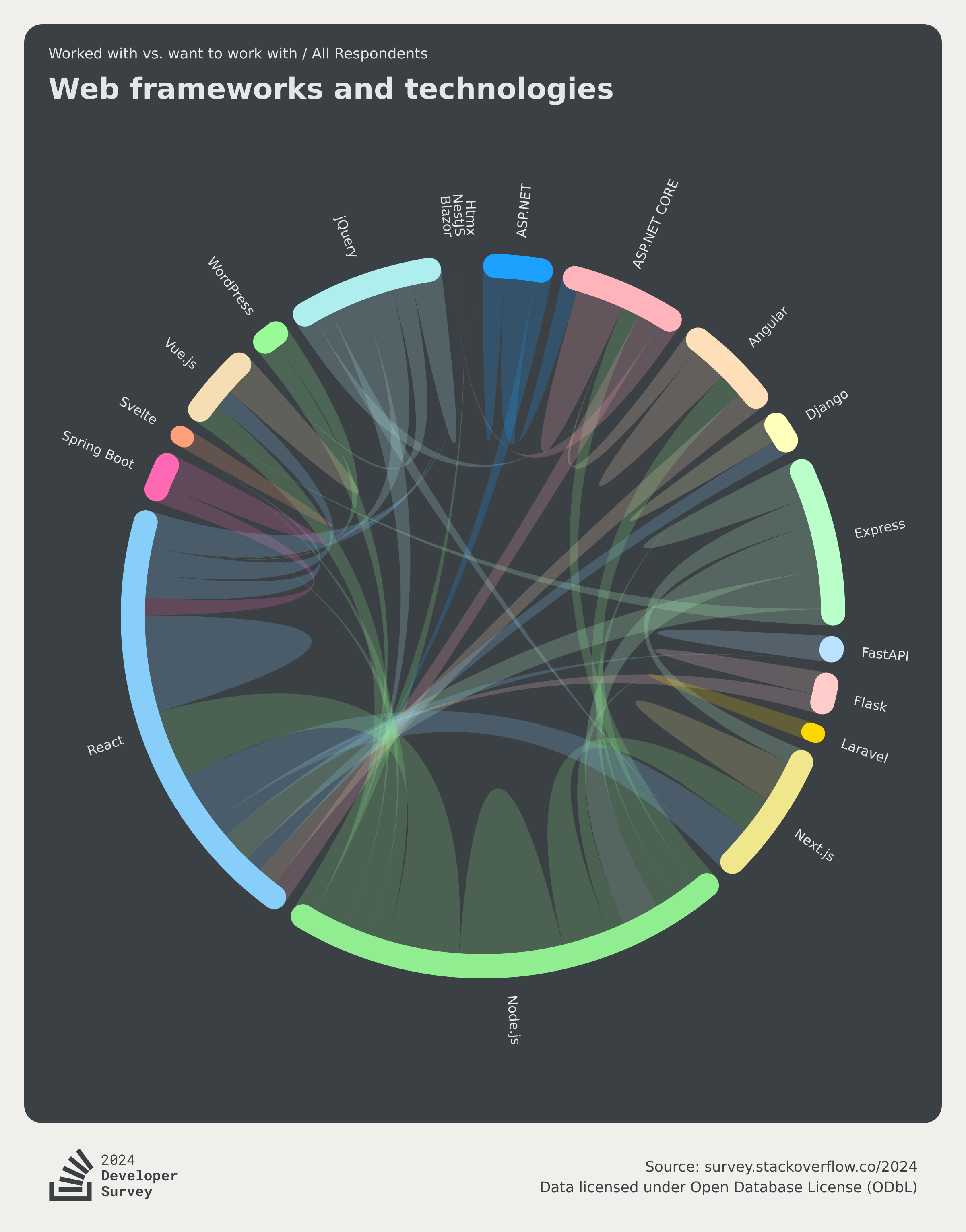

Даже если вы не знакомы с самыми популярными веб-фреймворками, вроде React, Vue или Svelte, это не мешает использовать их преимущества в архитектуре. Главное — понимать: современные интерфейсы уже не строятся как единый код. Они проектируются как система, которую можно развивать по частям.

В чём бизнес-выгода:

- новые фичи можно запускать быстрее, не рискуя остальной системой;

- разные модули можно отдавать разным командам или подрядчикам;

- легче поддерживать и масштабировать, снижая издержки на разработку;

- можно тестировать изменения изолированно, не затрагивая весь сайт.

Пример: крупная e-commerce-платформа. Каталог товаров написан на Vue, корзина — на React, личный кабинет — на Svelte. Все части разрабатываются параллельно, выкладываются независимо, не конфликтуют между собой.

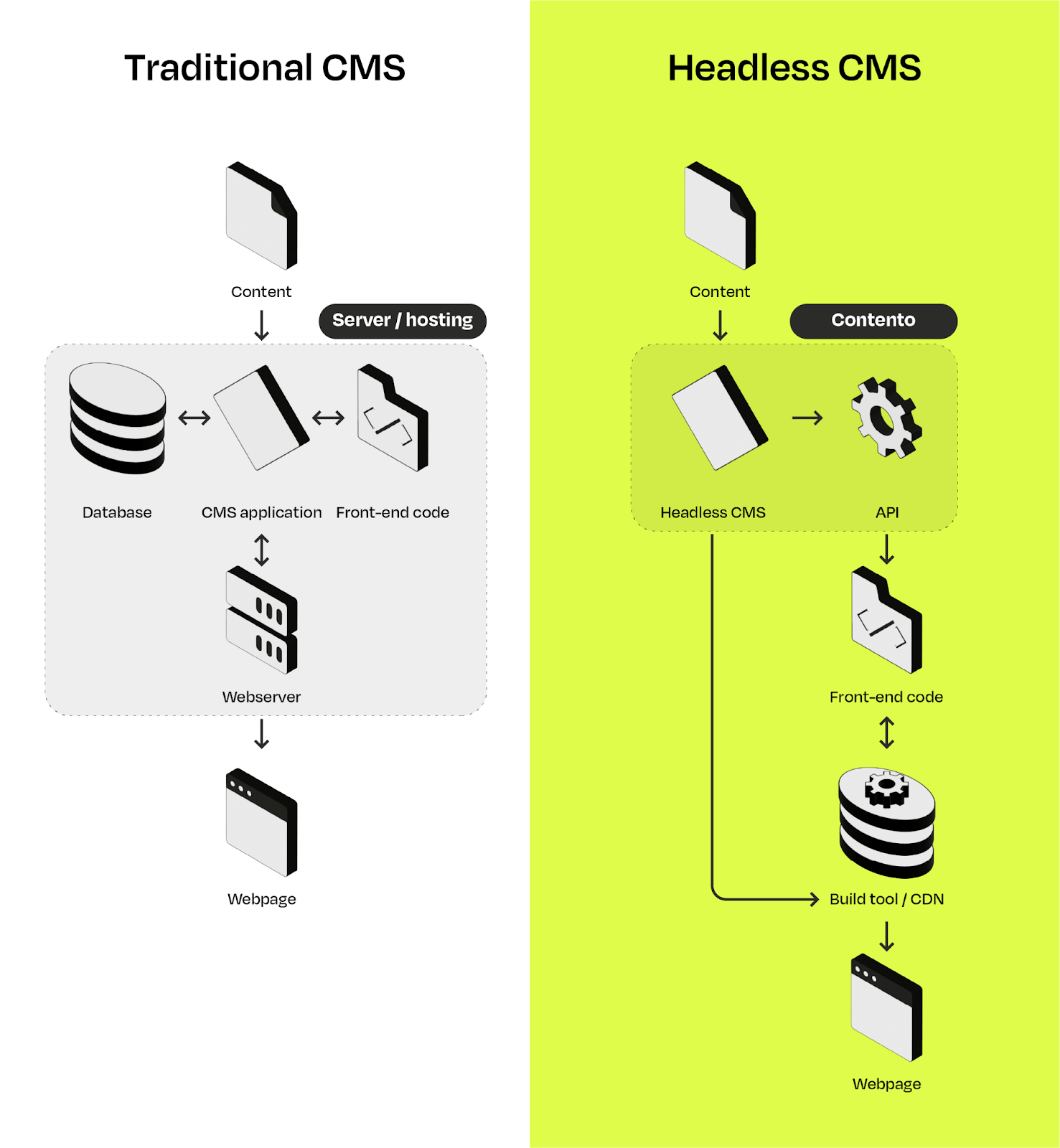

Разделение контента и кода: JAMstack и Headless CMS

JAMstack — это подход, при котором frontend отделён от backend. Контент управляется через Headless CMS (например, Strapi, Contentful, Sanity), а отображается через быстрый фреймворк типа React и Vue.js

Зачем это бизнесу:

- Редакторы могут менять контент без разработчиков;

- Сайт быстрее загружается (что критично для SEO и мобильных пользователей);

- Один и тот же контент можно использовать в приложении, на сайте, в виджетах и т.п;

- SEO и PageSpeed не страдают от лишнего JavaScript.

Критерии выбора: когда JAMstack оправдан

| Сценарий | Подход | Почему |

|---|---|---|

| Небольшой корпоративный сайт, без частых обновлений | Традиционная CMS (например, WordPress) | Быстро, дешево, справится штатный контент-менеджер |

| Контентный проект, сайт + Telegram-бот + приложение | Headless CMS + JAMstack | Один контент — много каналов |

| E-commerce или SaaS с личным кабинетом и логикой | JAMstack + кастомный backend | Масштабируемость, производительность, гибкость |

| Стартап с перспективой роста и инвестиций | JAMstack с API-first CMS | Меньше технического долга, легче расти |

Быстрая загрузка через «умный» рендеринг (SSR, SSG, Edge)

Один и тот же сайт сегодня может сочетать статические страницы, динамические кабинеты, real-time элементы — и всё это должно работать быстро.

Поэтому современные сайты рендерятся по-разному, в зависимости от типа контента и ситуации.

Какие типы рендеринга есть:

- SSG (Static Site Generation) — страница генерируется заранее и хранится как файл. Идеально для контента, который редко обновляется;

- SSR (Server-Side Rendering) — HTML генерируется на сервере в момент запроса. Лучше всего для персонализированного контента, корзин, кабинетов;

- Edge Rendering — рендеринг ближе к пользователю, на edge-серверах (Vercel, Cloudflare Workers). Подходит для глобальных проектов с геораспределённой аудиторией.

Грамотное сочетание подходов помогает бизнесу сильно оптимизировать время загрузки сайта:

- сайт открывается за доли секунды (особенно на мобильных);

- меньше отказов, выше конверсии;

- улучшение показателей Google (Core Web Vitals) и SEO.

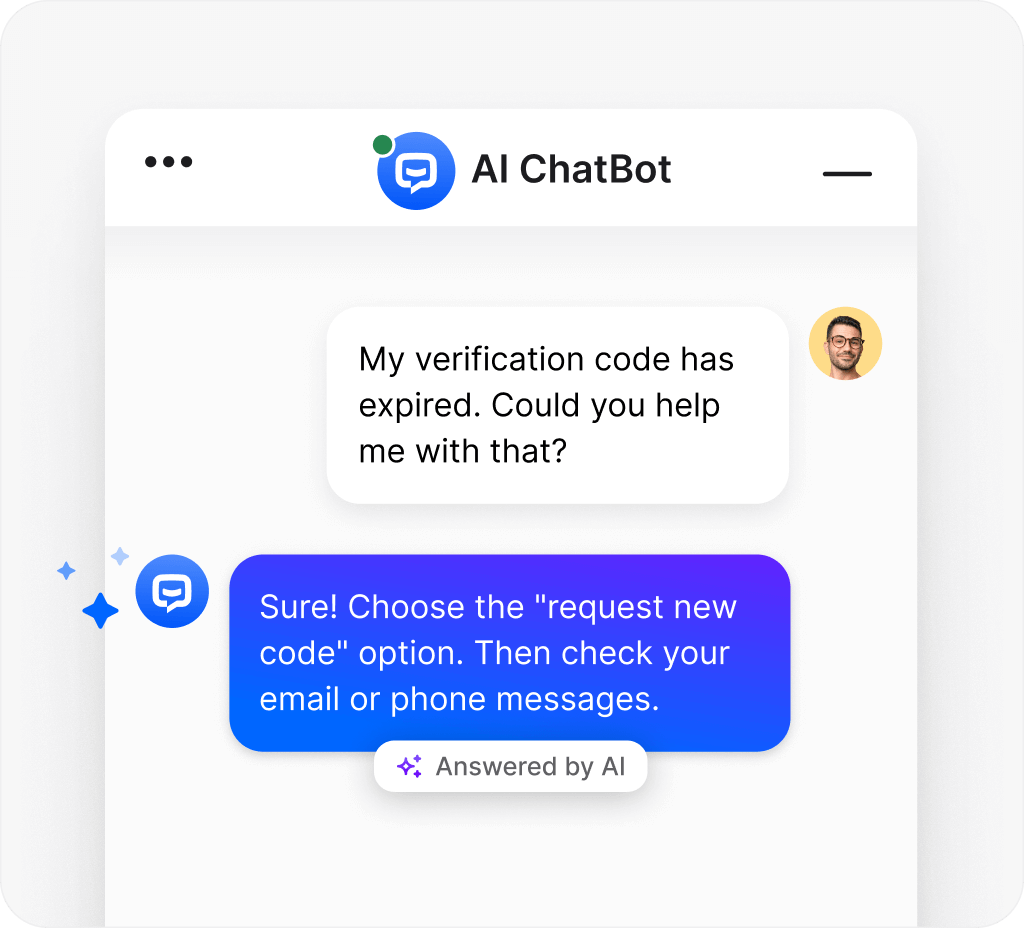

Искусственный интеллект в интерфейсе: не мода, а польза

В 2025 году AI это уже часть нормальной инфраструктуры продукта — особенно там, где важна скорость реакции, качество взаимодействия и сокращение издержек.

Один из самых прикладных кейсов — чат-боты. Современные решения на базе GPT обрабатывают обращения, помогают с выбором, закрывают часть поддержки. Без ожидания, 24/7. Это не просто «автоответчик», а полноценный ассистент, работающий в сценариях продаж, сопровождения и онбординга.

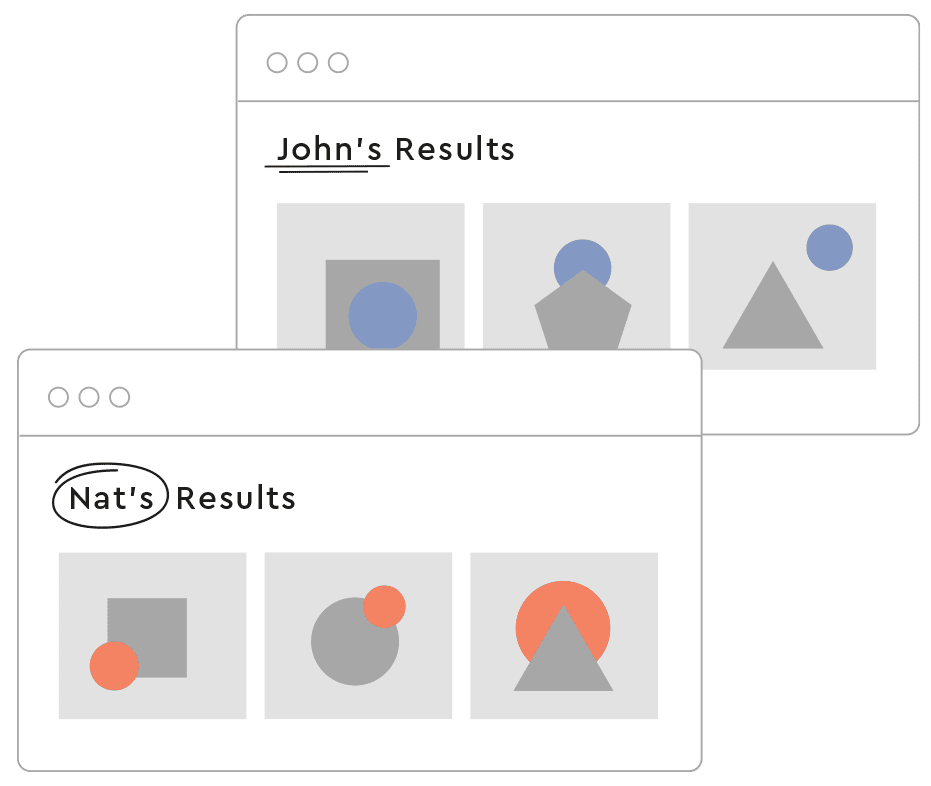

Другой пример — умный поиск. Алгоритмы понимают смысл запроса, учитывают поведение пользователя и предлагают результат даже при неточном вводе. Это особенно критично для e-commerce: если человек не нашёл нужное — он ушёл.

Третье направление — рекомендации. Не «другие покупают», а персональные подсказки, которые реально соответствуют интересам пользователя. Это работает и в ритейле, и в образовательных продуктах, и в сервисах.

- меньшая зависимость от человеческого ресурса в интерфейсе;

- устойчивость при росте нагрузки;

- возможность масштабироваться без пропорционального увеличения затрат.

Один из клиентов (EdTech) внедрил AI-ассистента, обученного на внутренних данных. Результат — минус 180 часов нагрузки на поддержку и рост повторных сессий на 15% за первый квартал.

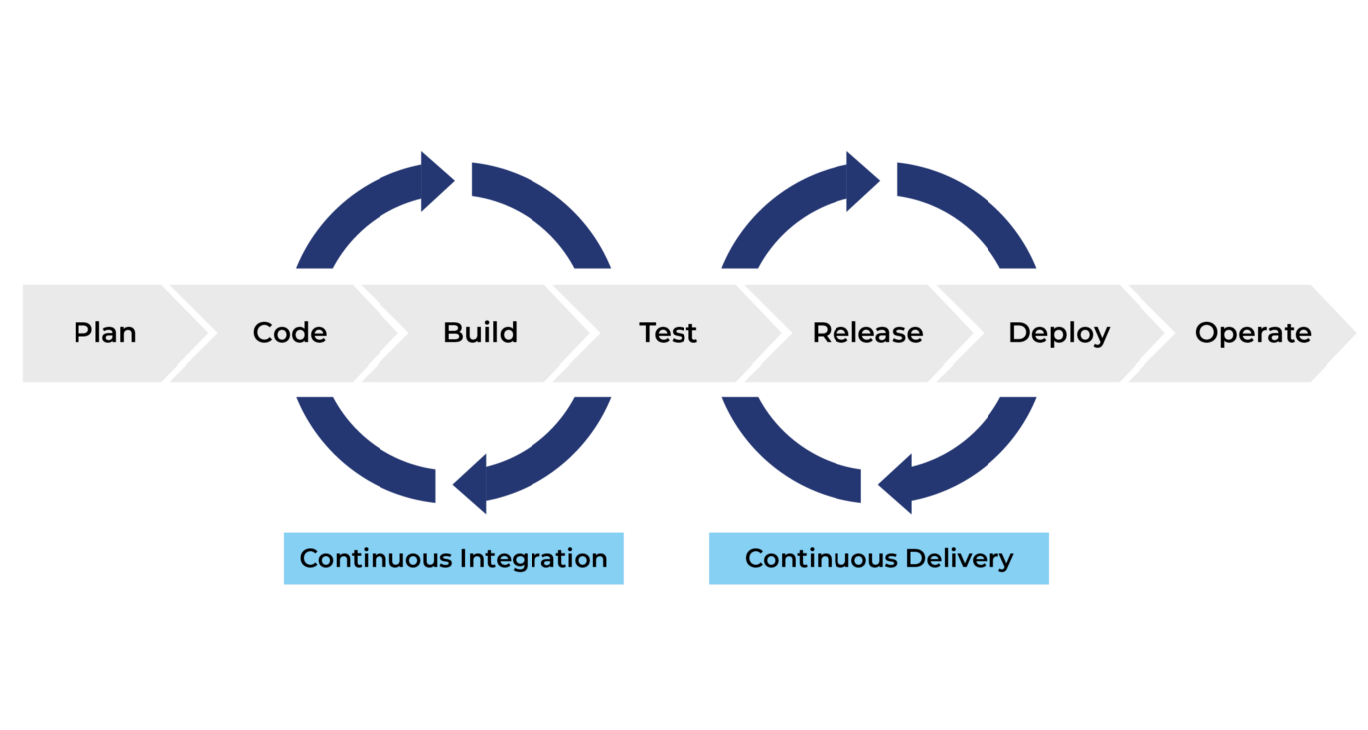

Автоматическая выкладка: как обновлять сайт без страха и сбоев

CI/CD (Continuous Integration / Continuous Deployment) — это цепочка автоматических этапов: тесты, сборка, выкладка. Без человеческого фактора. Разработчик делает коммит — система всё проверяет и выкатывает сама.

Что это даёт:

- Можно выкатываться хоть каждый день — и ничего не бояться;

- Ошибки ловятся заранее, а не на боевом сайте;

- Меняется команда — но не теряется процесс;

- Любой сбой можно откатить за пару минут.

У нас был кейс: до автоматизации обновления шли раз в две недели, как мини-проекты. После настройки пайплайна — 3–5 релизов в день. Сайт при этом ни разу не падал.

Для бизнеса CI/CD — это стабильность, предсказуемость и независимость. И даже если вы не IT-продукт, автоматизация выкладки сэкономит вам нервы, ресурсы и время.

Продвинутая аналитика: не просто «где кликнул», а «почему ушёл»

Цифры вроде «просмотров страницы» или «времени на сайте» — давно уже не дают ответа на главный вопрос: что именно мешает пользователю совершить нужное действие. Современная аналитика должна смотреть глубже. Не просто фиксировать поведение, а объяснять его.

Сейчас доступно гораздо больше, чем метрика «кликнул — не кликнул». Мы можем отслеживать:

- Где пользователь замирает с мышкой;

- На каком этапе формы бросает заполнение;

- Какие блоки на экране игнорируются;

- Какой элемент вызывает фрустрацию или внезапный выход.

В помощь — тепловые карты, трекинг событий, воронки поведения и интерфейсные логи. Всё это собирается через инструменты вроде Hotjar, FullStory, Piwik Pro, Segment, Amplitude — и позволяет увидеть, где не работает интерфейс, даже если сам сайт выглядит отлично.

Почему это важно? Потому что сегодня редизайн — дорогой шаг. А с продвинутой аналитикой можно добиться результата без визуальных изменений.

Например, одна из команд, с которой мы работали, обнаружила, что пользователи просто не доходят до CTA-блока на лендинге: баннер сверху занимал всё внимание. После того как блок чуть подняли и сделали контрастнее кнопку — конверсия выросла на 19%. Без бюджета на новые иллюстрации или верстку.

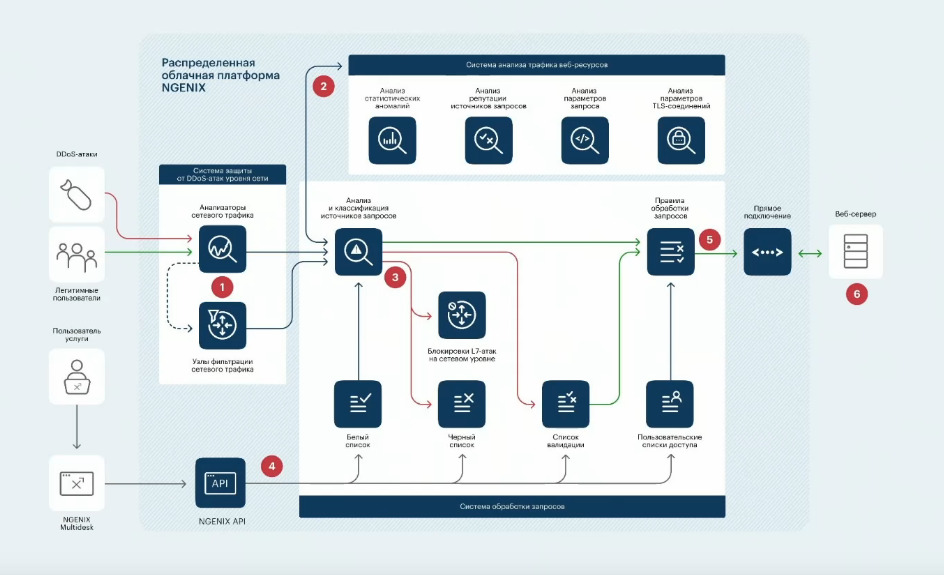

Безопасность: защита не только от «взлома», но и от потерь

Многие до сих пор воспринимают безопасность сайтов как «SSL стоит — значит всё в порядке». Но на практике угрозы в 2025 году выглядят иначе: уязвимость в плагине, форма обратной связи без валидации, открытая админка, скрипт на фронте, который можно подменить. И результат — не обязательно взлом. Чаще — утечки данных, штрафы, блокировка или падение конверсий.

Вот типичные примеры рисков, которые всё ещё встречаются даже у крупных проектов:

- Формы, которые можно заспамить;

- API, к которым может обратиться кто угодно;

- Админка без ограничений по IP;

- JavaScript-бандлы, в которых легко внедрить вредоносный код;

- Хостинг, который не умеет в rate-limiting и не видит DDoS.

Что с этим делать?

Современные команды идут по пути многоуровневой защиты:

- Используют капчи и антиспам-фильтры на всех открытых формах;

- Разносят публичные и закрытые эндпоинты по разным доменам;

- Настраивают защиту на CDN-уровне (Cloudflare, Fastly, Akamai);

- Выносят административные панели за VPN или ограничивают по IP;

- Используют современные фреймворки с актуальными зависимостями — без старых плагинов и монолитных решений.

И главное: всё это планируется на старте проекта, а не в момент, когда уже произошла утечка или падение. Для бизнеса это значит стабильность. Вас не заблокируют за подозрительную активность. Клиенты не получат фейковое письмо с вирусом.

Надёжность — не абстрактная метрика. Это то, что позволяет продукту не зависеть от случайностей и продолжать работать, даже когда «что-то пошло не так».

Какие технологии не брать, если не хотите переписывать сайт через год

Если вы дочитали до этого места, вы уже видите общую логику. Мы не просто собрали список «трендов на 2025 год». Мы показали, как технологические решения влияют на скорость, масштабируемость, маркетинг, поддержку, аналитику и устойчивость бизнеса. Но чтобы это действительно сработало — важно не только то, что вы выбираете. Важно и то, от чего вы сознательно отказываетесь. Потому что в разработке, как и в стратегии, ошибки на старте обходятся особенно дорого.

В следующем разделе мы собрали то, что кажется «удобным» и «бюджетным» на старте, но чаще всего становится ловушкой уже на первом витке роста. Какие технологии устарели, какие подходы не выдерживают реальных нагрузок, и почему в 2025 году некоторые решения лучше даже не рассматривать — разбираем по пунктам.

Переусложнённые CMS: когда «удобно» превращается в ловушку

На старте логика понятна: зачем переплачивать, если можно запустить сайт на WordPress или Tilda? Это вроде бы «дешёвое и проверенное» решение, которое "подходит всем". Но у универсальности есть издержки.

Эти системы создавались в эпоху, когда сайт был просто витриной. А не интегрированной частью маркетинга, CRM, аналитики, поддержки и доставки. Архитектура WP — это монолит с сотнями зависимостей, где каждый плагин живёт по своим правилам. Никто не гарантирует совместимость. Никто не отвечает за обновления.

Цифры говорят сами за себя:

- По данным Sucuri за 2024 год, 96% взломов CMS пришлись на WordPress;

- Исследование Stack Overflow показало, что более 60% проблем при масштабировании сайтов связаны с конфликтами плагинов;

- Обновление одного компонента в типичном WP-проекте может потребовать ручной проверки 15–20 других — потому что всё связано через слабые зависимости.

Причина в архитектуре. Каждый плагин — это отдельный разработчик, со своей логикой, своим стандартом, своим сроком жизни. Никто не отвечает за совместимость. И каждый следующий установленный модуль — это новая точка риска.

Что это значит для бизнеса:

- Цена владения растёт лавинообразно: сначала вы платите за доработки, потом за исправления, потом за рефакторинг;

- Зависимость от команды: только те, кто собирал систему, знают, где стоят костыли. Уход разработчика = потеря контроля;

- Ограничения в развитии: маркетинг упирается в «техническое нельзя». И это становится тормозом роста, а не ускорителем.

Старые фреймворки и библиотеки: замедление и уязвимости под капотом

В 2025 году всё ещё можно встретить проекты на Yii 1, Laravel 5.4, AngularJS или jQuery. Они работают. Иногда даже быстро. Но внутри — замороженные технологии, без поддержки, без обновлений, без будущего.

Такие сайты — как машины без запчастей: пока едут — вроде всё хорошо. Но как только сломаются — чинить нечем.

Что бизнесу нужно знать:

- Современные разработчики не берутся за поддержку таких систем. Или берутся — но за x2 бюджет и без гарантий;

- Масштабирование и интеграции превращаются в «инженерную археологию»: всё сложно, непредсказуемо и дорого;

- Безопасность на нуле: уязвимости известны, но патчей нет. Хостинги начинают блокировать, поисковики — понижать.

да, старые фреймворки «ещё живы». Но они не тянут реалии 2025 года: real-time, edge, микросервисы, гибкие интеграции. Не откладывайте рефакторинг — он всё равно будет. Только дороже.

Одноразовые гибриды: сэкономили на старте — потеряли через год

Иногда проект запускается в спринте: «надо к конференции», «до презентации», «просто чтобы было». В ход идут всё, что под рукой — фронт на React, админка на jQuery, API на самописном PHP, выкладка по FTP.

На выходе — не продукт, а набор костылей. Без CI/CD. Без документации. Без архитектуры.

Что происходит дальше:

- Вы хотите обновить один модуль — ломается соседний;

- Добавить интеграцию? Никто не знает, как;

- Уходит разработчик — и вы остаетесь с кодом, который боятся трогать даже опытные специалисты.

Всё это тормозит не технологии, а бизнес:

- Развитие останавливается, потому что страшно что-то тронуть;

- Маркетинг не может проводить эксперименты, запускать новые каналы;

- Вы тратите бюджет не на рост, а на «починку вчерашнего дня».

Подрядчики с «закрытыми» решениями: vendor lock как стратегия

Иногда студия говорит: «У нас своя CMS. Свой фреймворк. Всё под контролем». Звучит логично — вроде надёжно, быстро, с поддержкой.

Но на деле вы получаете вендор-лок: систему, которую можно развивать только внутри одной команды. Ни один внешний специалист не сможет разобраться. Ни один API не стандартизирован. Ни одна часть не работает без остального.

Что это значит:

- Вы не владеете кодом. Вы зависите от разработчика;

- Даже базовые доработки — только через них;

- Уйти? Только с потерей всего, что сделали. Или с полной пересборкой.

Реальный кейс: ритейл-компания ушла от студии с «собственным фреймворком». Новый подрядчик отказался работать с закрытой логикой. В итоге — полная переделка API и админки. Потери: 6 месяцев и 4 млн ₽.

Если у вас нет технической команды in-house — особенно важно, чтобы ваш продукт был построен на открытых технологиях. Только так вы сможете менять подрядчиков, развивать проект, адаптироваться под рынок и экономить на доработках, а не платить за каждый чих. В 2025 году гибкость — это конкурентное преимущество. Закрытые системы — это ограничение, которое обойдётся вам дороже, чем любой MVP на открытом стеке.

Выводы

Выбирая технологии для веб-проекта в 2025 году, вы на самом деле выбираете не стек — вы выбираете сценарий развития.

Можно стартовать на том, что «быстро и понятно» — и через год платить за каждый шаг втрое дороже. А можно — внимательнее подойти к архитектуре, стеку и процессу, чтобы сайт не тормозил рост, а поддерживал его.

Мы не против WordPress, готовых шаблонов или самописных решений. У них есть место. Но если ваш продукт должен развиваться, масштабироваться, интегрироваться и быстро меняться — эти технологии вряд ли выдержат.

Веб в 2025 году — это уже не страницы с текстом. Это системы. И у этих систем должно быть три качества:

- гибкость (чтобы менять логику без боли);

- масштабируемость (чтобы не начинать заново через год);

- технологическая устойчивость (чтобы проект не зависел от одного разработчика или плагина).

Важно понимать: адаптивный дизайн и оптимизация скорости загрузки сайтов — это уже не «бонус» или «доработка после запуска». Это обязательные характеристики зрелого цифрового продукта. Так что если вы строите цифровую точку роста — а не просто “что-то показать в интернете” — важно не просто найти исполнителя, а выбрать тех, кто умеет думать о будущем.

Потому что в 2025 году непродуманное техническое решение — это не про “будет чуть хуже”. Это про потерю темпа, затратные доработки, блокировку развития и упущенные возможности.

Тренды приходят и уходят. А хорошая архитектура, открытый стек и прозрачные процессы — работают всегда. Именно на этом мы и предлагаем строить.

-

Давайте знакомиться! Расскажите о своём проектеНе знаете, что рассказать нам о проекте?Тогда скачайте подготовленные нами вопросы, которые помогут нам лучше узнать Ваши требования к проекту.Скачать бриф-анкету на разработку сайта

-

Хотите больше узнать о нас? С радостью всё расскажем!