Low-code и no-code платформы: стоит ли переходить?

Low-code и no-code платформы: стоит ли переходить?

Ещё 7-10 лет назад, если в компании нужно было что-то автоматизировать/разработать, то у бизнеса было 3 пути: учи код, ищи разработчика или смирись.

Сегодня маркетолог может сам собрать отчётность, HR — автоматизировать подбор кандидатов, а логист — построить систему мониторинга поставок. Благодаря low-code/no-code инструментам, всё это без единой строки кода.

По данным Gartner, к 2026 году более 80 % компаний будут использовать low-code и no-code инструменты в своих процессах, а рынок таких решений превысит 70 млрд долларов. В России эти технологии уже внедряют 20–25 % компаний, и интерес продолжает расти.

Но ключевой драйвер нового витка — искусственный интеллект.

ИИ не просто помогает писать тексты и рисовать картинки — он уже встраивается внутрь low-code платформ, превращая их в по-настоящему интеллектуальные среды разработки.

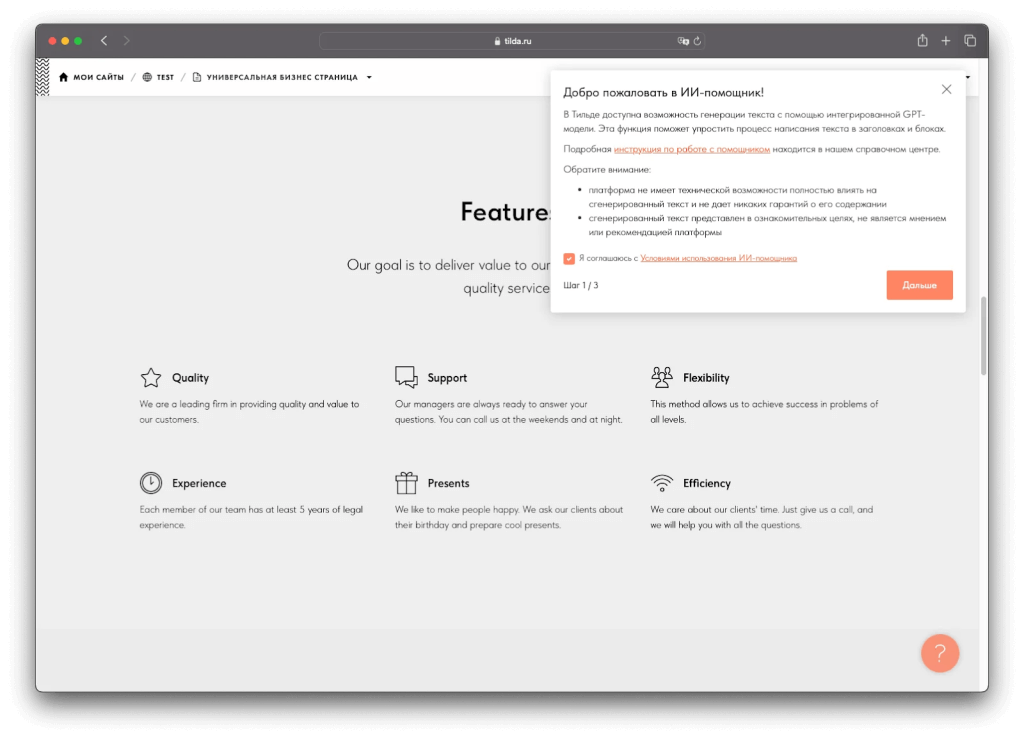

Например, Tilda внедрила ИИ-подсказки для генерации контента и анализа поведения пользователей — и уже 20 % новых проектов на платформе используют эти инструменты.

А по прогнозу Forrester Research, к 2026 году рынок LCNC-решений с элементами ИИ вырастет ещё на 35 %

Получается, разработка будущего это что-то на идеальном? Быстро, дёшево, без программистов? Ответим честно: возможно, но, как всегда, есть нюансы. В этом материале разбираемся, что на самом деле скрывается за обещанием разработки без кода:

– чем отличаются low-code и no-code и где они действительно работают; – в чём их преимущества; – какие ограничения не видны на старте; – когда без классического кода всё-таки не обойтись.

Low-code и No-code: что это такое, в чём разница?

Начнём с главного. Low-code и No-code технологии — это способ создавать приложения или интеграции, почти не трогая код. Разница между подходами понятна уже из названия:

- No-code — это инструмент для тех, кто вообще не пишет код. Web-продукт создаётся через визуальный интерфейс: вы просто соединяете логические блоки, настраиваете правила и получаете готовое приложение. Типичный пример — конструкторы чат-ботов, лендингов или простых CRM-систем. Если вы когда-то что-нибудь собирали на Тильде — вы точно понимаете, как работает No-code платформа;

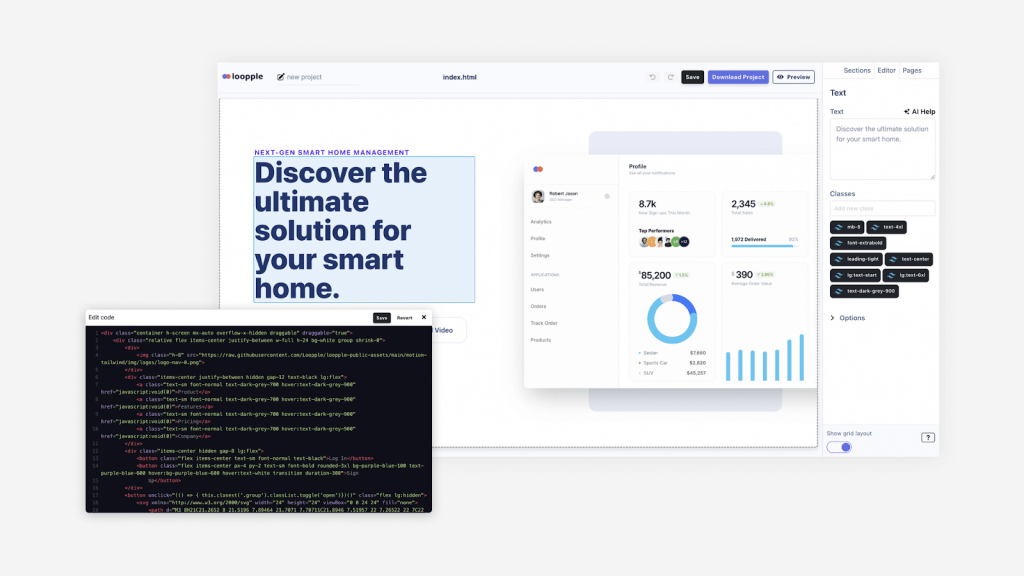

- Low-code системы, в свою очередь, рассчитаны на тех, кто всё же понимает, как работает код. Такие платформы тоже дают визуальный интерфейс, но позволяют добавлять кастомные скрипты, интеграции, API-запросы, логику обработки данных.

Обе технологии созданы, чтобы ускорить разработку и уменьшить зависимость от кода, но у каждой — своя аудитория и глубина возможностей. Теперь, когда мы разобрались что такое Low-code и что такое No-code — подробнее поговорим об их плюсах.

Почему бизнес так активно идёт в low-code/no-code

Главная причина — время и деньги. Такие платформы сокращают сроки вывода продукта на рынок в разы: там, где раньше требовалась команда из нескольких разработчиков и месяцев работы, теперь достаточно одного специалиста, который соберёт MVP за пару дней. Но выгода не только в скорости. Эти инструменты меняют саму логику взаимодействия бизнеса и IT.

Если раньше цифровые инициативы рождались “внутри разработки”, то теперь они всё чаще исходят от бизнес-подразделений — маркетинга, продаж, HR, логистики. Люди, которые лучше всех знают свои процессы, могут сами создавать рабочие решения: автоматизировать отчётность, строить CRM-процессы, собирать дашборды, настраивать уведомления и сценарии без участия программистов.

Так что плюсы таких систем очевидны:

- Экономия ресурсов — меньше затрат на разработку и поддержку, не нужно держать большую команду IT-специалистов;

- Скорость и гибкость — идея превращается в рабочее решение за считанные дни, без долгих циклов релизов;

- Больше вовлечённости — команды становятся более автономными, не зависят от загруженности IT-специалистов;

- Интеграция с ИИ — современные платформы уже умеют предлагать готовые сценарии, оптимизировать логику процессов и даже генерировать интерфейсы на основе текстового описания.

Для многих компаний это звучит как идеальное решение: меньше бюрократии, быстрее результаты, больше инноваций.

Но, как и в любой технологии, за удобством всегда стоит цена. Ведь вся эта простота и скорость — результат множества компромиссов. И с low-code/no-code всё работает по классическому правилу мышеловки и сыра.

Подводные камни и ограничения: о чём редко говорят

Обычно, когда говорят про ограничения low-code/no-code, затрагивают только техническую сторону: дескать, не получится сделать сложный продукт или интегрировать с редкими системами. На деле же ограничения глубже. Они лежат в архитектуре платформ, логике хранения данных, внутренней структуре процессов и в том, как бизнес управляет этими решениями. И вот ключевые вещи, о которых стоит подумать прежде, чем выбирать low-code/no-code

1. Зависимость от платформы

Всё, что создаётся внутри такой платформы — логика, интеграции, интерфейсы, структура данных — завязано на её внутренние механизмы. Проект живёт в рамках экосистемы сервиса, и выйти за её пределы зачастую невозможно.

То есть компании собственными руками загоняют себя в vendor lock-in (зависимость от поставщика). Код фактически не принадлежит компании: вы не можете выгрузить его в читаемом виде, провести аудит или перенести решение на собственную инфраструктуру. Даже если экспорт в теории доступен, на практике это набор JSON- или XML-файлов, с которыми сложно работать.

Как следствие — любое изменение на стороне платформы напрямую отражается на вашем бизнесе:

- сервис меняет тарифы — растут затраты;

- обновляется функционал — часть логики может перестать работать;

- возникают ограничения или платформа прекращает работу — теряется целый фрагмент инфраструктуры.

Для пилотных проектов или быстрых MVP это допустимый риск. Но если low-code используется для построения ключевых бизнес-процессов, зависимость превращается в стратегическую уязвимость. Поэтому ещё на этапе выбора стоит оценить, что из созданного останется вашим, а что — останется на платформе.

2. Проблемы с контролем версий

Для любого разработчика навыки работы с Git — это база. Система контроля версий позволяет отслеживать, кто и когда внёс изменения в код, видеть полную историю проекта, откатываться к стабильным версиям, сравнивать разные состояния системы. По сути, это гарантия управляемости разработки: даже если проект сложный, команда большая, а релизы частые — всегда можно понять, что именно поменялось и почему.

Но в мире low-code всё иначе. Вместо строк кода — визуальные блоки и связи между ними. Вся логика процесса хранится где-то “под капотом” в огромном JSON-файле, который трудно прочитать и невозможно корректно сравнить между версиями.

В результате возникают проблемы, которые бизнес обычно не видит сразу, но сталкивается с ними позже:

- Отсутствие прозрачности. Вы не можете быстро понять, какие изменения внесены, кто их сделал и зачем.

- Сложности с тестированием. Проверка каждой версии превращается в ручную работу — разработчик или аналитик должен “пройти” процесс глазами, чтобы убедиться, что всё работает.

- Проблемы при командной работе. Если несколько специалистов правят один и тот же процесс, есть риск перезаписать чужие изменения.

- Сложности с восстановлением. Когда что-то ломается, откатить проект к предыдущей стабильной версии зачастую невозможно — система просто не хранит внятной истории изменений.

В классической разработке это решается одной командой git revert, а в low-code приходится восстанавливать вручную, что может занять часы или даже дни.

По сути, без нормального контроля версий любая сложная система превращается в чёрный ящик: пока не трогаешь — работает, стоит внести правку — и никто не знает, что сломается.

Поэтому, если процесс критичен для бизнеса — например, связан с деньгами, клиентскими данными или операционными цепочками — отсутствие нормального версионирования уже повод насторожиться.

3. Безопасность и конфиденциальность данных

Самый серьёзный риск, особенно после ужесточения закона о хранении и передаче персональных данных в 2025 году.

Во-первых, часть данных физически хранится на сторонних серверах — значит, вы не контролируете, кто имеет к ним доступ. Типичная схема — когда приложение no-code использует Google Sheets или Airtable как базу данных. Удобно, быстро, но риск очевиден: достаточно взлома аккаунта или токена API, и чувствительная информация оказывается в открытом доступе.

Кроме того, OWASP (Open Web Application Security Project) уже выделяет отдельный набор угроз, характерных именно для low-code/no-code решений:

- сбои аутентификации и авторизации;

- недостаточная изоляция пользователей внутри одной платформы;

- уязвимости при интеграции с внешними сервисами;

- возможность эскалации прав — когда злоумышленник получает больше доступов, чем должен.

Даже если сама платформа заявляет о сертификации и защите данных, ответственность за соответствие требованиям законодательства всегда ложится на компанию, которая её использует.

Для финтеха, e-commerce и особенно госсектора это критический момент. Потеря контроля над данными — это не просто технический сбой, а репутационные риски, штрафы и потенциальная утрата клиентского доверия.

Поэтому любой бизнес, рассматривающий low-code, должен задать себе простой вопрос: готовы ли мы доверить ключевые процессы и данные внешнему поставщику, чьи внутренние механизмы мы не видим и не можем проверить?

4. Технические ограничения

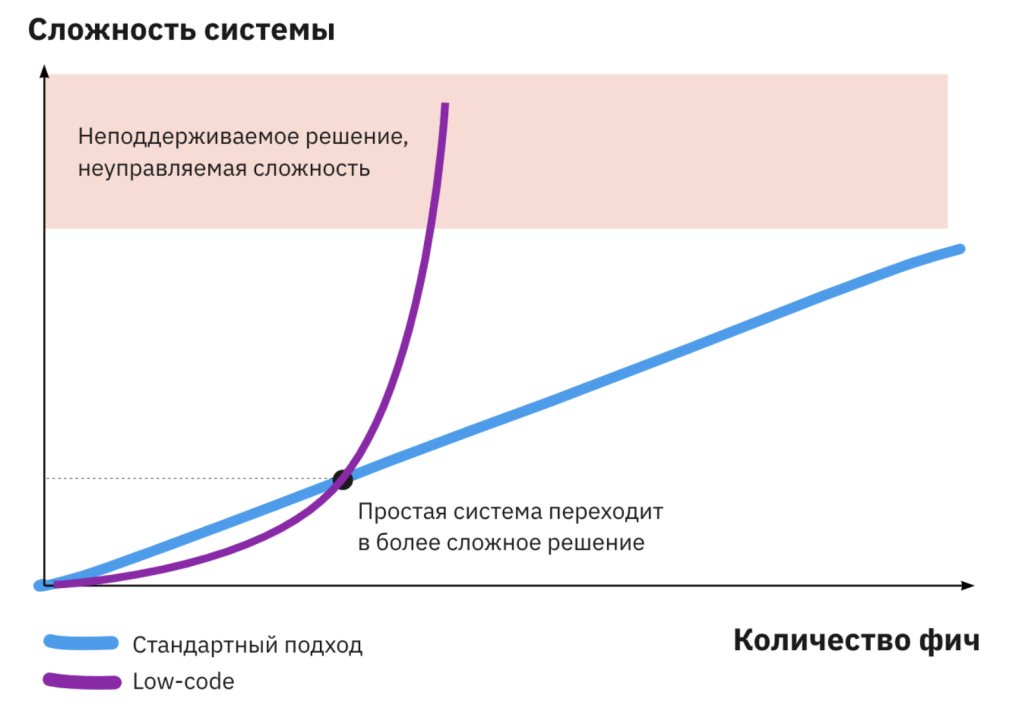

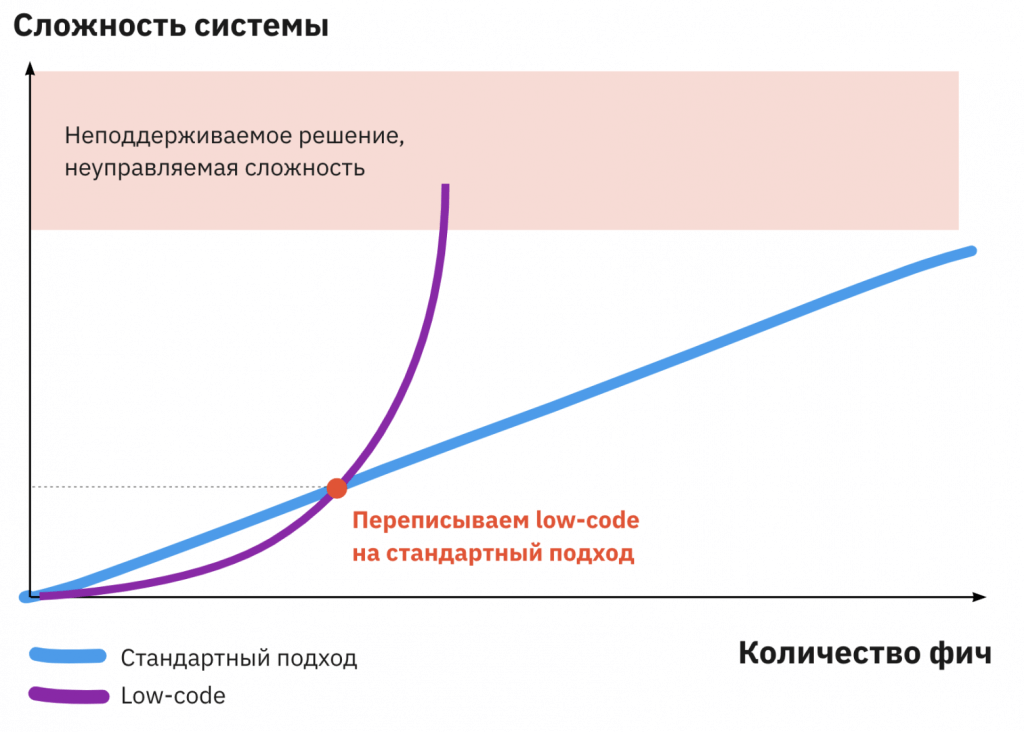

Ну и нельзя не сказать про общие технические ограничения таких систем. Даже самые продвинутые Low-code платформы отлично справляются с рутинными задачами и базовыми процессами. Но стоит бизнес-процессу выйти за рамки типовых сценариев, как начинают проявляться скрытые ограничения платформы.

Это не только о невозможности нарисовать уникальный интерфейс или подключить редкий API — проблема глубже: архитектура платформы диктует, как данные обрабатываются, как строятся зависимости между элементами и как система реагирует на рост нагрузки.

На практике это проявляется в необходимости постоянно придумывать обходные решения: дополнительные скрипты, ручные проверки, промежуточные интеграции. Всё это увеличивает сложность поддержки и снижает предсказуемость работы системы.

Когда без классического кода не обойтись

Low-code и no-code — мощные инструменты для быстрого прототипирования, автоматизации рутинных задач и внутренних процессов. Но как только проект выходит за рамки стандартных сценариев, платформы сталкиваются с ограничениями, которые делают классический код необходимым.

1. Масштабируемость и производительность

Платформы ограничены внутренними движками обработки данных. При росте нагрузки или числа пользователей сложные алгоритмы начинают работать медленно, а оптимизировать их возможности почти нет.

Пример: workflow, построенный на визуальных блоках, может превращаться в тяжеловесные JSON-конфигурации, которые платформа обрабатывает линейно. В результате:

- увеличивается время отклика процессов;

- падает стабильность системы;

- масштабирование становится проблематичным.

Для продуктов с высокой нагрузкой или требующих быстрой реакции на события это может стать критическим ограничением.

2. Сложные интеграции и нестандартная логика

Low-code отлично работает с популярными API и типовыми сервисами. Но если нужно интегрироваться с уникальными внутренними системами, нестандартными протоколами (SOAP, gRPC, WebSockets) или сложной бизнес-логикой, платформы часто не предоставляют гибких инструментов.

Результат: разработчики вынуждены использовать обходные решения — внешние скрипты, кастомные модули, ручное управление потоками. Это:

- замедляет разработку;

- повышает риск ошибок;

- усложняет поддержку системы в будущем.

3. Безопасность и контроль над данными

Low-code/no-code предполагает, что инфраструктура и механизмы хранения данных управляются платформой. Это ограничивает возможности корпоративного контроля:

- сложно настроить детальный аудит и мониторинг событий;

- ограничены инструменты ролевого доступа и шифрования на уровне полей;

- нет полного контроля над API и интеграциями, что увеличивает риск компрометации.

Для продуктов, где критична конфиденциальность, соответствие GDPR и локальным законам, такой подход может быть неприемлем.

4. Долгосрочное развитие продукта

Архитектура low-code тесно связана с платформой: визуальные блоки, внутренние форматы хранения, связи между элементами. Экспорт проекта в «чистый код» почти невозможен.

Последствия для бизнеса:

- изменения платформы (API, функционал, тарифы) могут ломать логику;

- поддержка микросервисной архитектуры или CI/CD становится крайне сложной;

- долгосрочное масштабирование и развитие продукта ограничено.

Если проект планируется развивать годами, low-code превращается в узкое место, а классический код остаётся единственным надёжным вариантом.

Финал: код не умирает, а взрослеет

Low-code и no-code отлично справляются со своими задачами: быстрые MVP, внутренние инструменты, автоматизация рутинных процессов, прототипы для проверки гипотез. Они дают бизнесу скорость и гибкость, открывают возможности для экспериментов и снижают барьер входа в IT.

Но как только речь заходит о продуктах, где важны:

- производительность и масштабируемость,

- сложная бизнес-логика и уникальные интеграции,

- жёсткие требования к безопасности и соответствию стандартам,

- долгосрочная поддержка и развитие,

правила игры меняются. И без классического кода не обойтись. Так что Low-code технологии и ИИ не заменяют разработчиков — они меняют их роль. Из исполнителей они становятся архитекторами решений.

Так что мы уверены, что будущее разработки — не в том, чтобы писать меньше кода, а в том, чтобы писать умнее.

Low-code, no-code и ИИ станут фундаментом новой экосистемы, где рутинное автоматизировано, а сложное — всё так же требует человеческого инженерного мышления. Код не исчезнет. Он просто станет взрослее. И чем раньше бизнес это осознает, тем увереннее сможет использовать новые инструменты без иллюзий и без ошибок.

-

Давайте знакомиться! Расскажите о своём проектеНе знаете, что рассказать нам о проекте?Тогда скачайте подготовленные нами вопросы, которые помогут нам лучше узнать Ваши требования к проекту.Скачать бриф-анкету на разработку сайта

-

Хотите больше узнать о нас? С радостью всё расскажем!